2014年,中国水产科学研究院将“院士、专家(博士)走基层送技术解难题”确定为落实农业部为农民服务活动主题。活动中广泛动员、组织院士、专家(博士)深入渔业产区,调研走访渔业企业和养殖户,探寻制约产业发展的解决路径,通过技能培训、现场指导等方式,分专题,有针对性的帮助解决大宗淡水鱼、鲆鲽类、虾蟹类和冷水鱼等产业在主产区及云贵川、新疆等欠发达地区生产实践中的难点问题,主要做了以下几方面工作,并取得显著成效。

一、制定方案,广泛动员,狠抓落实

年初,水科院制定了《中国水产科学研究院2014年度科技推广工作要点》,将“院士、专家(博士)走基层送技术解难题”活动列为全院的重点工作加以推进,并确立了考核指标分解到各单位,院及院属单位都制定了详细的工作方案,确保了活动的落实。广泛动员参与,院长、院士齐上阵,带领全院专家、博士,充分发挥院牵头、参与现代农业产业技术体系作用,联合地方政府、渔业管理、推广部门开展技术指导和渔民培训;征集产业需求,组织院属单位提前谋划,征集各地产业问题针对性的开展活动,制定详细培训计划;聚焦推广内容,遴选出全院增产增收效果明显、产业推动作用突出的10个主导品种以及与之对应的20项主推技术和20项主推模式、装备、专利,推动以品种为主线,组装集成育、繁、养技术与模式、装备、专利的一体式完整输出的“122推广工程”,系统推进推广工作。分专题推进,确立江苏盐城开展鲫鱼养殖、山东开展鲆鲽类养殖、广东开展高产、高效养殖等5项主题活动,制定切实可行工作方案,分解落实。创新活动方式,通过推介会、开办培训班、现场指导、技术服务、展览展示等多种方式,整体推进,加快成果走进千家万户。

编印的各类技术手册

2014年,在全国20多个省(市、区),开展技术培训和现场技术指导500多场次,派出科技人员1500多人次,培训农(渔)民4.2万人次,扶持示范户近1200户,辐射带动近5120户,编印技术手册15套,技术宣传材料52类,发放技术资料 3.2万份,赠送各类苗种、鱼卵2000多万尾(粒),一批产业问题得到解决,成果转化率和良种覆盖率不断提升,实现了渔业增效,渔民增收的活动目标。各类活动在农民日报、渔业报和农业部网站、中国农业新闻网等进行报道达20余篇,为全国各级渔业科研院所走出实验室为农民服务起到了示范带头作用。

二、聚焦内容,解决难题,取得实效

(一)“122 推广工程”品种技术模式一体化输出,全方位服务渔民。

主推品种大口黑鲈“优鲈1号”具有生长速度快,高背短尾畸形率低等优点,具有明显的养殖优势。培育团队在推广中熟化了大口黑鲈“优鲈1号”亲本选择与强化培育、人工催产、鱼苗分级培育等种苗生产技术,制定并实施了繁殖和制种规范和养殖技术规范,并根据不同地区养殖特点制定适宜的养殖模式。在广东、江苏、天津等地建立了7个大型繁育基地,采取了“科研院所+技术推广部门+企业+农户”多方结合的技术推广模式,以苗种繁育推广为中心,通过养殖基地示范等多种方法进行推广,举办技术培训11次,塘头培训20多次,培训渔业技术人员和养殖户3000多人次。2014年推广面积12.64万亩,全年提供优鲈1号亲本10万尾,生产苗种30亿尾,新品种在国内的养殖覆盖率达50%以上,初步实现了国内大口黑鲈良种化。

青虾新品种——杂交青虾“太湖1号”具有生长速度比普通青虾高30%以上,个体大,产量高,抗病力强等优点。成果所属单位淡水中心与水产推广部门、高校、企业和养殖大户组成产学研“育、繁、推”一体化联合推广网络。目前已建立有省级青虾良种场5个,省、市级良种繁育场50个,青虾养殖示范基地47个。2014年江苏杂交青虾“太湖1号”养殖面积达60多万亩,占青虾养殖面积60%。通过青虾新品种和主推技术、模式的示范推广,目前青虾单位育苗量由原来的40¬-50万尾/亩提高到70万尾/亩以上;双季主养年产量由70kg /亩左右,提高到100kg/亩以上;虾蟹混养青虾亩年产量由15kg左右提高到35kg以上,产生显著的经济、社会和生态效益。

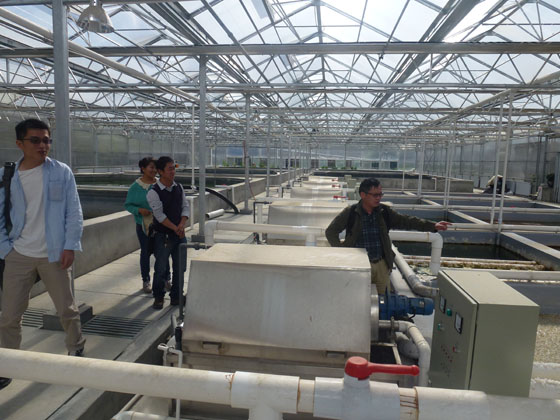

工业化养殖是雷霁霖院士近年来一直倡导的水产养殖发展模式,只有实现了养殖装备工程化、技术精准化、生产集约化、管理智能化的目标,我国渔业才能真正由传统养殖走向现代渔业。近年来,渔机所承担了北京市多个渔业养殖生产基地建设项目,已完成12个全封闭工厂化循环水养殖基地的设计工作,辐射通州区等8个区县15个乡镇,总建设面积达45000平方米;完成了12个循环温室养殖基地的设计工作,共设计循环温室大棚40座,辐射通州区等3个区县7个乡镇,面积近363亩,有力的促进了北京工厂化现代养殖技术的发展,达到了“节水、节地、节能、高端、高效”的目的。

“122推广工程”的实施,取代了以往品种、单一技术的推广模式,实现了一体化输出,实施过程中,推广团队根据不同地方养殖特点研发相应的养殖技术和模式,大大提高了推广效率。日照大菱鲆养殖户刘老板说:这些年专家走基层,下一线,送技术,我们养殖户心里有底了。特别是你们那个“122推广工程”,不光给我们送来优质苗种,而且还告诉我们配套的养殖技术和高效的养殖模式,我们不用像以前那样摸索着养了,对照手册就能高产了,真是太感谢了。

鲫鱼主产区江苏大丰主题活动

雷霁霖院士到日照大菱鲆养殖场现场指导

雷霁霖院士广东走基层活动座谈会

广东走基层活动现场

(二)分专题推进,渔民得实惠。根据产业需求,设立了大宗淡水鱼、冷水鱼等5个专题,针对性的解决行业问题。5个主题活动共派出院士专家科技专家40人次,培训农(渔)民1600人次,发放技术资料3000余份。

6月下旬,由院和国家大宗淡水鱼体系在江苏大丰联合主办鲫鱼养殖技术培训会,在前期对鲫鱼养殖主产区—江苏大丰鲫鱼养殖产业现状及存在突出问题调研的基础上,面向技术骨干和养殖大户授课,培训课后,院士与体系专家一道,在塘边池头亲自指导渔业生产,就生产中遇到的问题进行了现场答疑,并提出了防病、高产的好的建议。大丰市南阳镇裕海村李锦德说:他在这里承包了两个鱼塘,年景好的时候收入很高,通过专家不断下基层指导,学习了很多知识,什么时候给鱼儿投喂、用什么饲料喂养最好、鱼发病了如何诊治、鱼塘里的水质如何测定,水里含氨量是多少,这些知识以前根本不具备,只靠习惯养鱼,每亩仅产几百斤鱼,亩收入只有1000多元。现在学到新技术,掌握新方法,每亩能产一吨多鱼,亩收入达到3000多元。

与养殖户详细了解鲫鱼病害爆发情况并提出防控建议

针对目前全国尤其是苏北鲫鱼主要养殖区出现的病害爆发的情况,尽快组成了专家团队加强联合攻关,在进一步查明鲫鱼疱疹病病毒的流行病学的基础上,将逐步建立和完善防控策略,减少损失。

12月中旬,黄海所专家来到山东长岛县深水网箱和贝类养殖重点区域大钦岛和砣矶岛乡,进海岛走渔村,为两乡所辖各村的养殖业者近80人进行了技术培训和现场指导。网箱养殖专家关长涛研究员系统介绍了我国海水网箱养殖及养殖技术要点等内容,并就养殖过程中出现的问题进行了面对面的交流指导,为海岛送来先进技术,得到渔民和当地渔业主管部门的高度赞誉。

广西救灾现场指导

(三) 危难时期,帮渔民排忧解难,雪中送炭。7月中旬,超强台风“威马逊”在海南等地登陆,给各地水产养殖业造成了沉重打击。中国水科院立即派由多个专业领域成员组成的专家组,赴广西防城港、钦州、北海、海南等地调研,现场解答养殖户提出的关于灾后恢复生产的技术问题,并就海水网箱养鱼、牡蛎浮筏养殖、对虾池塘养殖等复产关键技术和灾后恢复生产提出了指导意见和可行性方案。

7月下旬以来,海参、对虾等水产养殖品种不断出现高温和疫情。黄海所有关专家10多次奔赴辽宁、河北、山东、福建、天津、浙江、江苏等地,调查实情并提出了养殖推广耐高温海参,加深养殖水体,以及使用硬质附着基、水色剂遮阴、底质改良剂等相应解决措施,取得了良好的效果,降低了损失。

淡水中心农技人员培训班

(四)培训好领头人,解决管理和技术最后“一公里”问题。在培训渔民的同时,中国水科院仍致力于加大对地方渔业管理人员的培训力度,力求通过优质的管理带动地方渔业的快速发展。院淡水中心举办各类培训班16个,共有915名渔技推广骨干人才和管理人才参加培训。培训人员一致表示,平时工作中生产一线跑得多,参加培训,听到大牌专家系统性的讲课和实地考察,政策水平、现代渔业理念、专业技能等方面都有了新的提升,工作的底气更足了。

(五)给西部渔业插上科技的翅膀。5月8日,中国水科院与贵州省农业科学院签署了科技合作框架协议,共同推进贵州现代渔业建设,并进行了有效对接。黑龙江所和渔机所与贵州水产所就冷水鱼养殖和养殖设备等领域具体合作已经开启。

专家现场指导循环水养殖

11月,院渔机所负责设计的西藏拉萨国家农业科技示范园区冷水鱼人工繁育车间项目建设完成,这是继渔机所2012年1月16日在西藏农科院顺利完成总占地面积四千多平方米的五套温室循环水养殖系统和四套室外流水养殖系统后装备领域科技援藏工作的又一重要举措。西藏地区水产养殖比较落后,要想解决当地“吃鱼难”的问题,不能再走传统渔业的老路,水产养殖必须跨越式发展,渔机所在建立示范基地的同时,提供全方位的技术支撑,并对技术人员进行专门培训,为渔业可持续发展提供了保障。

三、院士、专家、博士齐上阵,接地气促科研

张显良院长参加山东日照鲆鲽类主题活动

雷霁霖院士现场答疑

赵法箴院士考察指导浙江象山渔业

活动中张显良院长、刘英杰副院长亲自参与,赵法箴、唐启升、雷霁霖、桂建芳等院士分别参加了不同场次的活动。通过院士、专家授课讲座、塘头池边现场指导,养殖业者的专业技能和经营管理水平不断提升。包括院士在内,2014年度全院派出科技人员1500多人次参与院士专家走基层活动,其中35岁以下科技人员600多人次,参与人数之众、专家层次之高、范围之广前所未有。工作中一是广泛动员,采取传帮带的方式,有经验的专家带领科研人员走基层,二是将走基层列入科技人员年终考核指标,激发科技人员动力。走基层,接地气,一方面是通过培训和指导,带来实用技术、解决实际问题、取得切实效果,另一方面是让更多的科研人员走出实验室,走进塘头渔民,走近生产一线,开展调研,了解产业,从生产中发现问题,作为科研立项依据,解决科研和生产两层皮的问题,为渔业可持续发展提供支撑,真正做到项目来源于实践,成果应用与生产。活动中,院士专家集中梳理了鲫鱼、对虾、海参病害、人工养殖鲈鱼种质退化等20余个产业存在的突出问题,分别确立了科技攻关小组和研究方向,将在今后的科研工作中加紧研究攻克。

下一步,水科院将认真贯彻落实农业部关于为农民办实事的活动部署,继续加大院士专家走基层,为农民服务的工作力度,以“122推广工程”为抓手,以解决实际问题,提高科技入户率、良种覆盖率为目标,逐步完善工作模式;以产业发展为己任,加大研发力度,解决科研、产业结合不紧密问题;加强对示范基地、示范区、示范户的技术支撑,充分发挥其引领示范作用,不断探索新办法、新途径;加强院推广人才队伍建设,提高服务质量,为发展现代渔业提供强有力的科技支撑。