院质量与标准研究中心虾蟹及淡水鱼质量安全风险评估与防控创新团队在大口黑鲈等重点品种药残规律研究中取得新进展,相关研究成果先后在主流学术期刊“Aquaculture”(IF=3.9,JCR一区)和“Veterinary Sciences”(IF=2.3,JCR二区)发表,院质标中心范瑞祺助理研究员和硕士研究生王新月为第一作者,程波研究员为通讯作者。

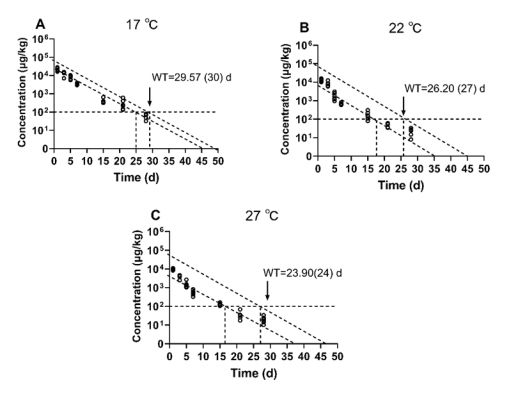

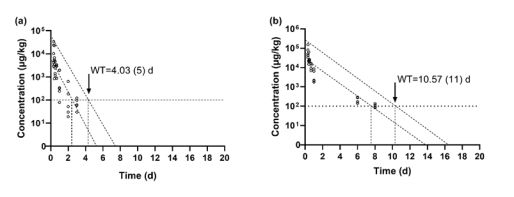

为提升水产品质量安全水平,农业农村部近年启动了“治违禁 控药残 促提升”的三年行动。团队聚焦大口黑鲈等重点品种和恩诺沙星等重点药物,参照水产养殖用药物残留消除试验技术指导原则,研究了药物在鱼体不同组织中残留消除规律及温度影响。结果表明,对大口黑鲈而言,恩诺沙星及其代谢物环丙沙星在鱼体各组织中的清除速率呈现温度依赖性,在17℃、22℃和27℃水温条件下,计算所得休药期分别为502.69、576.40 和 645.30 度日。对罗非鱼而言,磺胺甲噁唑在鱼体的分布与消除呈显著组织特异性,给药后8小时达浓度峰值,肝脏中最高,肌肉中最低,且肌肉中药物浓度在残留第3天、皮肤中药物浓度在第10天降至最大残留限量以下,建议磺胺甲噁唑在罗非鱼中的休药期为242度日。上述研究为水产养殖中渔药科学使用与监管提供了基础理论和数据。

上述研究获得国家特色淡水鱼产业技术体系质量安全与营养品质评价岗位项目(CARS-46)和中国水产科学研究院本级基本科研业务费项目(No.2024A002)的资助。

图1. 不同水温下大口黑鲈可食组织中的休药期

图2. 磺胺甲噁唑在吉富罗非鱼肌肉和皮肤中的休药期

相关论文链接:https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2025.743154

https://doi.org/10.3390/vetsci12060598